外国人为什么说不好中文?原因只有一个……

2019-04-15 10:48:57 新浪科技 未解之谜

“歪果仁”会被中文逼疯吗?不会,但可能被声调逼疯。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

有一位在中国做高中班主任的英国老师,平时和学生们相处得很好,但是有一天一群过度活跃的孩子在自习课上太闹腾,看自习的老师终于按捺不住,激动地站了起来,拍着讲桌:

“我补知捣你们微什么遮么吵!”

学生们意识到班主任愤怒了,但还是忍不住笑了起来。班主任也没辙,见场面已经失控,也捂着嘴,笑了起来……

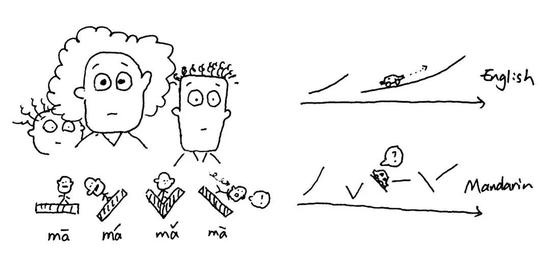

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

事实上,他是一个对汉语了如指掌的牛津文学院高材生——在入学报到第一次开班会的时候,他拿着花名册一个一个地把同学的名字字正腔圆地念了一遍——包括声调。开学之前他给学生家长打电话,家长们竟然没有听出他的“歪果”腔。后来才发现,他在花名册中给每个人的名字都标好了拼音,写好了声调。可是,那天的自习课上,学生们过分吵闹,还是让他在很生气的情况下“原形毕露”了。

不仅是这位来自英国的老师,有很多可以掌握好几门语言的外国人,还是不能说把汉语说好。若是问他们汉语里面什么东西最难学,他会毫不犹豫地告诉你——“tone”(译:声调)。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

声调之难,难于……

汉语博大精深,声调可以说是汉语的精髓之一了。精髓的另一个意思就是难,就像哥德巴赫猜想是数学界皇冠上的明珠,花掉了数学家们多少年呀,何况是咱家的声调呢?所以,声调难学,声调发不准,真的能怪勤奋好学的“歪果仁”们吗?

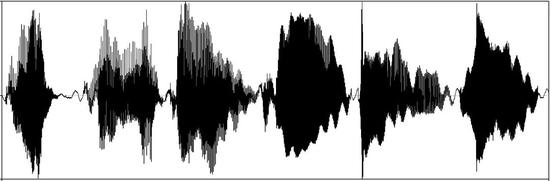

首先,让我们看看声调是什么。我们日常说的言语(speech),听起来很简单,用录音机录下来画成一幅图,也就是一些波形:

(图片来源:梁柏燊绘制)

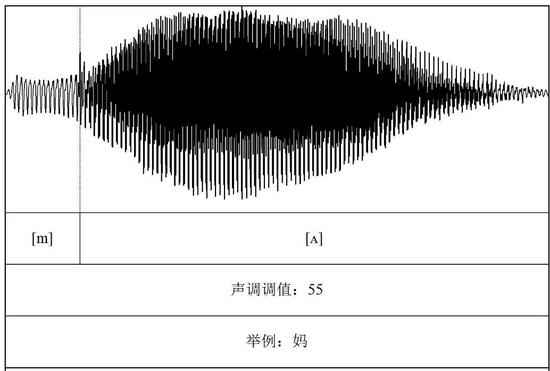

可是这些波形内有乾坤。君请看,下图这个鼓起来的小包包是一个音节(syllable,这里是普通话的“妈”)。这个“妈”的前后部分分别代表着/m/和/a/。

(图片来源:梁柏燊绘制)

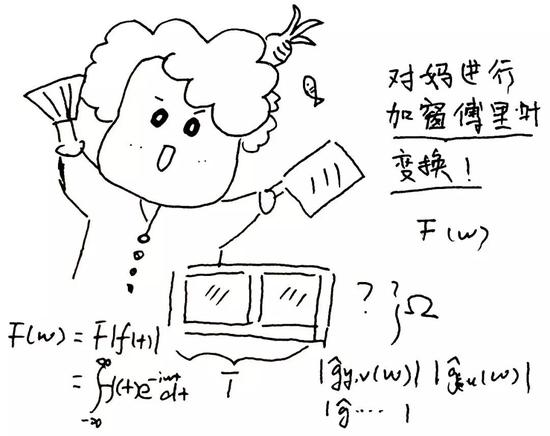

那么难倒了“歪果仁”的声调在哪里呢?为了看清楚声调,我们需要对“妈”进行加窗傅里叶变换。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

简单来说,傅里叶变换将声音信号分解为许多不同频率的(也就是听起来音高不一样的)简谐波——这些波可以叠加成我们听到的声音信号。这就好比大合奏,原始的波形就好比合奏本身,而傅里叶变换让我们看清楚小提琴、大提琴、笛箫等各种组成合奏的乐器。加窗傅里叶变换是指对选取一段时间范围内的信号进行拓展处理后进行傅里叶变换,就好比选取乐曲中的一段来看乐器们各自的演奏情况。

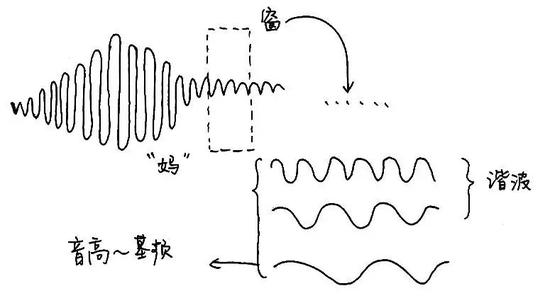

再说频率——让我们看看下图。“妈”的其中一小段被分解成了很多不同频率的简谐波,其中频率最低的那段波的频率就称为“基频”(F0),频率为基频整数倍的各段波称为“谐波”,而这一小段声音的音高就是由基频决定的。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

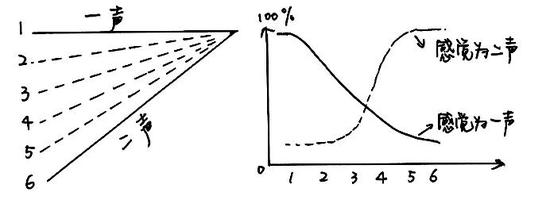

每个小段能计算出一个基频数值,这个数值代表这一段的音高。如下图所示,将每一小段的数值连起来,就形成了代表音高变化的曲线。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

声调是什么呢?对于单个读的音节,声调就是音高的变化曲线(音高轮廓)。在物理上,声调就是基频F0的起伏。

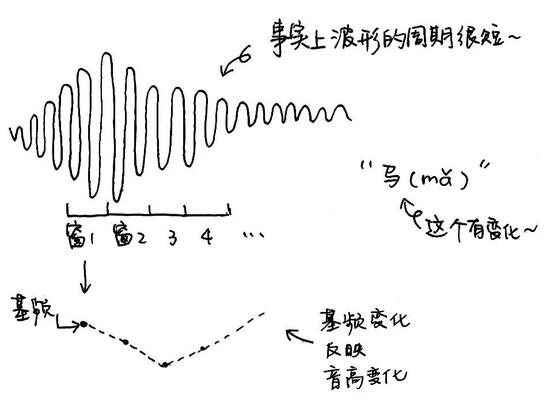

那么为什么“歪果仁”们那么难学声调呢。我们来看看英语和普通话的基频(F0)是怎么变化的。

这是英语:

(图片来源:梁柏燊绘制)

(图片来源:梁柏燊绘制)

这是普通话:

(图片来源:梁柏燊绘制)

看到区别了吗?

作为一种非声调语言,英语的一句话中,音高基本上是平顺的,如果是疑问语调,才会一直往上扬。但是普通话就不同了。当单个音节组合成句子的时候,每个音节的音高变化就是声调和语调的叠加。换言之,普通话有跟英语一样表示语调的句子长度的音高变化,还有叠加在句子“大波浪”上面的“小波浪”——声调!

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

就好比开车,说英语就像在平整的路上开车,虽然有起伏,但都是平缓上坡下坡。普通话就不一样啦,你不仅要上下坡,你还要面对突如其来的密密麻麻的音节长度的震颤。就好像开惯平路的司机突然遇到坑坑洼洼的山路,需要你手脚并用轮番换挡踩刹车油门一样,嗓(脑)子没有自小练就十八般武艺,又怎可能迅速应付过来呢?

然而,声调的难,又何在于难学呢?

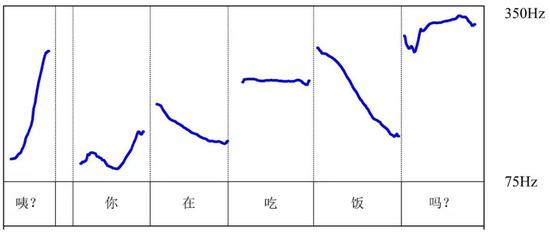

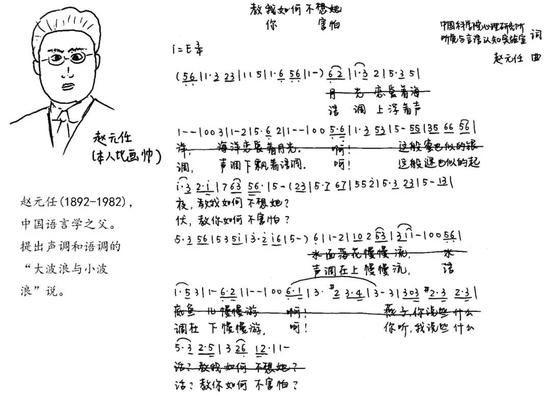

由于声调这种坑坑洼洼的个性具有如此独特的语言学地位,研究者们对其进行了大量的研究。比如,中国语言之父赵元任先生创立一种标记声调的研究方法:

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

再比如,探究伟大祖国各种方言的声调:

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

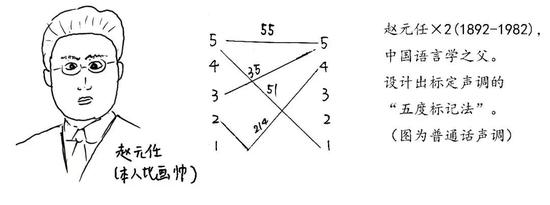

又比如,创造一系列(人间不存在的)介于一声和二声之间的“声调”,让人听后判断这到底是一声还是二声(范畴感知):

图解:我们日常说话的一声和二声一般是有一个固定的基频升降范围的——比如一声就是几乎没有变化,二声是比如介于100~200Hz之间,那么如果人为地创造一个变化幅值低于正常的二声变化幅值的声调(如图中的2~5),就会造成声调判断困难。(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

又或者,是一些不怕卡机(或者是虽然老卡机,但愈卡愈勇)的大脑试图建立大脑与声调之间的关系——我们的大脑是怎样处理声调的呢?

我们的大脑是怎么处理声调的呢?

要搞清楚这个,可是比“歪果仁”学声调还困难N的N次方倍(N>1)的事情。但是,还是有人冲在了前面,咬了这个螃蟹几口。

比方说,在二十年前,Gandour等研究者让说泰语的人、说汉语的人和说英语的人躺进磁共振仪里(Gandour, Wong, & Hutchins, 1998)。研究者每次给他们听一对只有声调可能不一样的音节(比如/khaa/和/khàa/),他们需要判断这一对音节的声调是否一样。在整个实验中,他们会听到许多对像这样的音节,并且做出判断。他们希望通过记录和对比三种母语背景的人判断声调激活的脑区的异同,来研究母语背景对大脑处理声调的方式的影响。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

后来,关于大脑处理语言的脑成像研究越来越多——其中,声调研究就有不下二十个。

那么问题来了。

这么多的声调研究,发现的结果都是一样的吗?

这里就要提一下科学得以存在和发展的基石之一——结论的可重复性了。就比方说,小明今天观察到太阳从东方升起,提出了“太阳东升说”。小红第二天也观察到太阳从东边升起,就重复检验了小明的“太阳东升说”。如果小明的结论一直得到独立观察的重复验证,那么他发现的就应该是真理。

然而,对于脑研究而言,事情并没有那么简单。

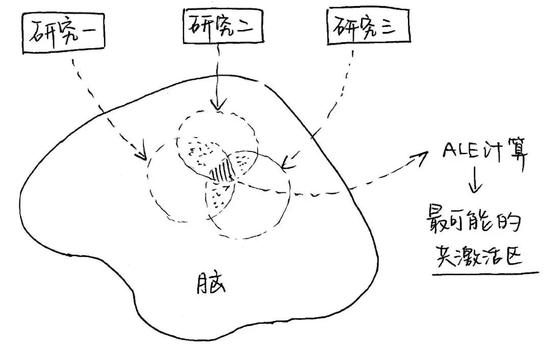

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

不同人的大脑是不一样的:有的圆,有的扁;不同型号的机器扫出来的结果也不尽相同。因此,要求后续研究都严格地将结果重复出来是不实际的。但是,如果人躺在扫描仪里做的任务是相似的,那么他们的脑激活也应该是相似的。

为了寻找大脑加工声调过程中最可能的激活点(在不同研究中都有激活的点),我们对已有的扫描加工声调的大脑的研究进行了一项文献整理工作(学名叫元分析)(Liang & Du, 2018)。在这项工作中,我们还整理了音位(比如英语中的元音和辅音)和韵律(比如疑问的语调)的脑成像研究,并且对比了它们和声调激活脑区的异同。

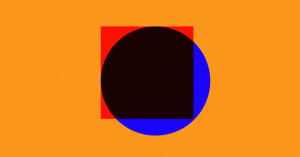

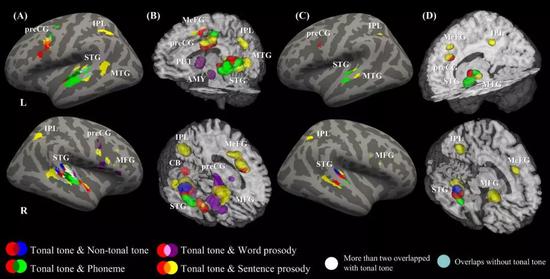

(图片来源:作者提供)

为了对比“歪果仁”(不说声调的人)和说声调的人,我们将声调脑激活的结果按人的母语背景分成了两类。又因为韵律有长有短,我们按韵律长度分成了两组韵律加工任务。换言之,我们收集了五组研究:声调母语者的声调感知(tonal tone),非声调母语者的声调感知(non-tonal tone),音位感知(phoneme),词长度的韵律感知(word prosody)和句子长度的韵律感知(sentence prosody)。我们对每个组的脑激活结果分别进行元分析。

结果发现,大脑是按照听起来像什么(声学分析)、说起来是什么(发音模拟)以及有什么语言功能的方式来加工声调的。

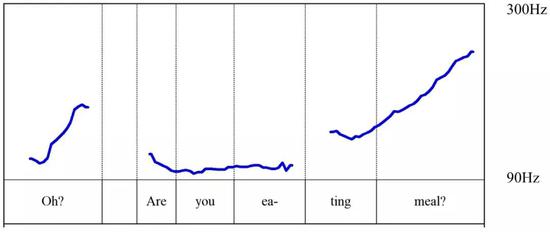

图解:元分析的激活结果图:红色表示声调母语者的声调感知,蓝色表示非声调母语者的声调感知,绿色表示音位感知,紫色和黄色分别表示词长度和句子长度的韵律感知 (Liang & Du, 2018)。

具体而言,声调的激活区域在听皮层(耳朵附近的脑区)中更加偏向右侧,只有声调母语者加工声调时出现了左侧的激活,这说明决定意义的角色使得声调在声调母语者脑中有更多的语言功能(因为语言区域偏向左脑)。在左侧听皮层中,声调激活区与音位激活区重叠,位于句子长度韵律的前面,这也体现了声调的语言功能。而在右侧听皮层中,声调激活区域位于音位的后面和韵律的前面,这更加体现出声调长度夹在音位和韵律之间这一声学属性。

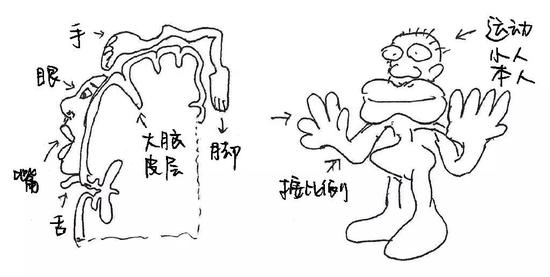

另一个更加神秘的激活区位于负责说话的区域。我们在左侧运动皮层发现了音位、声调和韵律的激活。而且,声调与韵律(都是用喉部控制)重叠并位于音位(唇舌控制)的下方,符合大脑运动皮层的拓扑分布(运动皮层的不同小区域负责传达身体不同区域的运动指令,按区域的比例画成人形,就是“运动小人”,motor homunculus,如下图)。发音系统的参与其实是人感知言语的一种独特方式,听者会通过重构和预测说话者的发音动作来辅助言语理解(Du et al。, 2014, 2016)。

(图片来源:梁柏燊,姜欣桐绘制)

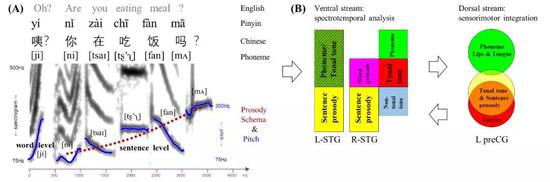

图解:声调感知的脑机制模型:(A)普通话“咦?你在吃饭吗?”的语音频谱图(spectrogram)和音高轮廓(pitch contour);(B)声调感知的腹侧通路(ventral stream,在听皮层,对声调进行声音分析和语义的辨认)和背侧通路(dorsal stream,在发音运动区域,对声调进行发音运动模拟)(Liang & Du, 2018)

总而言之,通过这些文献整理,我们进一步了解了大脑处理声调的方式。然而,研究的路还有很长的一段要走。

比如,如何让“歪果仁”们学习普通话时不再那么痛苦呢?这就像是遥远的夜空中闪烁的北斗星,指示着我们前行的路。